月に一度の学生定例会も、第3回を迎えました。

今回は「まちプロジェクト」に取り組む学生たちの「今」をご紹介します。

検証を重ねる中で得た学びや反省を活かし、小さなアクションが少しずつ形になりはじめています。

「まちプロジェクト」とは?

商店街や公園など、街の中にある公共空間を活用し、人々の「生活体験の向上」と「地域活性化」をめざす取り組みです。

そのテーマは、「まちの中で、誰かと誰かがつながる場をどうつくるか」。

その一つのアプローチとして、学生たちは「屋台」に着目しました。

屋台の形が、交流を変える?

まちに賑わいをもたらす手段として注目される「屋台」。

ですが、既存の屋台は「効率的な提供」や「持ち運びやすさ」を重視したものが多く、人と人とが交流する設計にはなっていないと感じた学生たち。

そこで彼らは、「コミュニケーションを促す」屋台のあり方を模索し、形の違いが交流に与える影響を検証しはじめました。

前回のキャンパスイベント「寄ってかナイト」では、半円形・不定形・長方形の3種類の天板を制作し、来場者の動きや会話の生まれ方にどんな違いを生むのか観察しました。

そこから、次のような課題が見えてきました(一部紹介):

・不定形の屋台では、提供者と来場者との距離が遠く感じられる

・飲み物や商品を受け取ったあとに「とどまれる場所」があると、自然と会話が生まれる

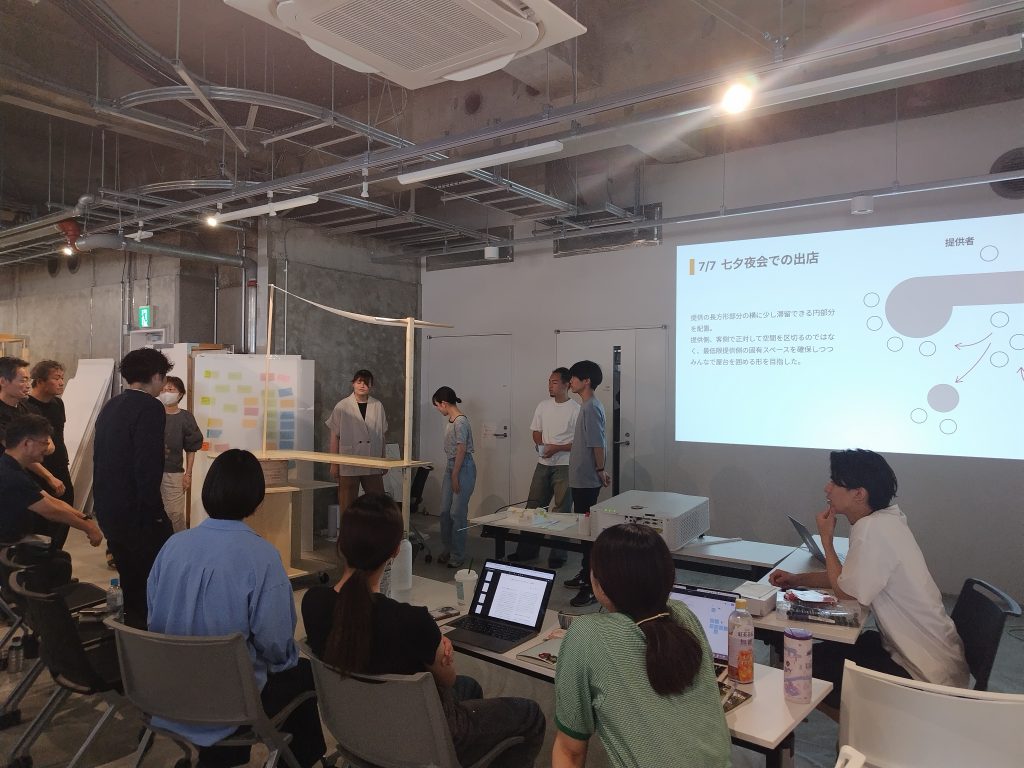

こうした気づきをもとに、学生たちは屋台を改良。

長方形の提供スペースに、横にゆるやかな円弧状の天板を組み合わせ、「囲む」感覚をもたらす構造へと進化させました。

人が立ち寄りやすく、自然と滞留し会話が生まれる空間に近づいてきたのです。

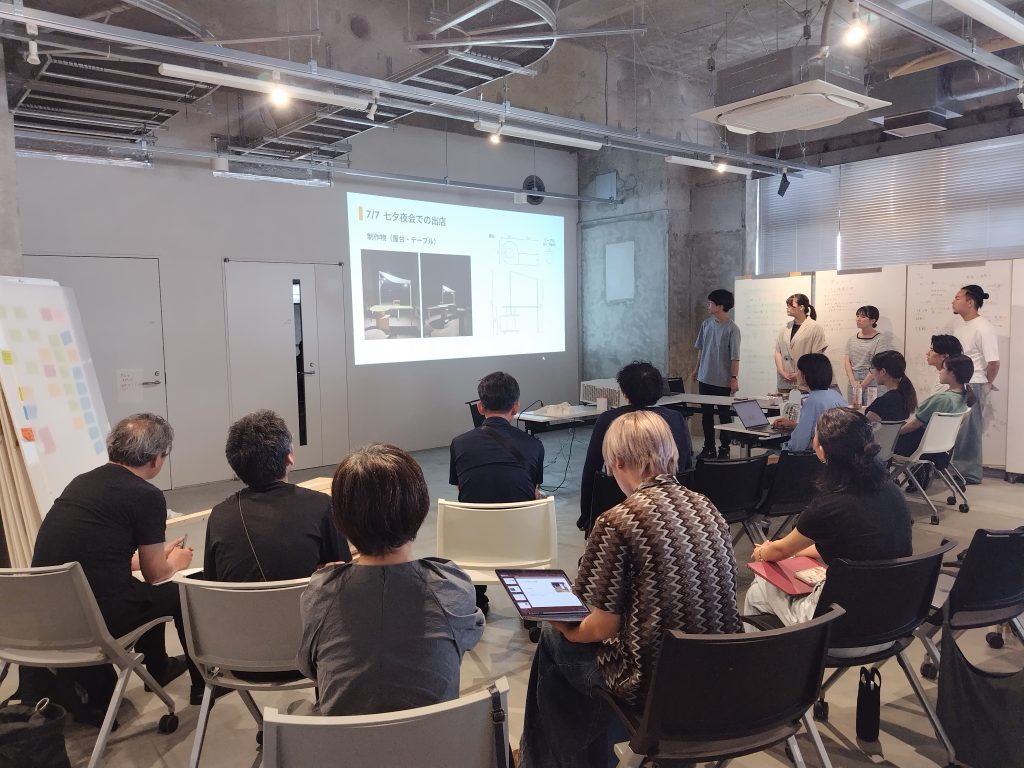

七夕夜会に出店!リアルの場で試された屋台

7月7日に隅田公園で開催された「七夕夜会」では、クラフトビールを販売する降旗さんのご協力のもと、学生たちが製作した屋台を使用していただきました。

学生たちの感想は―

・自分たちの手がけた屋台が実際に使われたことが、素直に嬉しかった

・机上の設計では得られなかったリアルな気づきや発見があった

またイベント当日には、まちで活動している他の出店者との交流も生まれ、

「場を共にする」こと自体が、新たなつながりのきっかけとなったといいます。

人と人をつなぐ「場」の可能性を追って

今回の取り組みを通して、学生たちは「形がコミュニケーションをデザインする」ことを実感しました。

「売る・買う」だけではない、提供者と来場者がゆるやかにつながる空間。

ほんの少しの構造の違いが、人の動線や関係性に大きな影響を与えることに気づいたそうです。

組み立て時間わずか5分という屋台ながら、人が自然と集まり、語り合える「場」としての可能性を秘めた試作品。

彼らはこれからも、屋台や公共空間の設計を通して、まちの中にある「交流の可能性」を探り続けていきます。

人と人との関係をゆるやかにひらく仕掛け、そこにしかない個性や面白さ。そんな「心が動く場づくり」を目指して、挑戦は続きます。

定例会に参加してみて

「来場者にとって居心地のよい空間とは、どんなものか?」

その問いに向き合いながら、学生たちはデザインの検証を重ね、出店という実践の場でチャレンジを続けています。

体験から学び、つくる。そんなリアルな学びの場があるのは、ここ墨田キャンパスならではの魅力です。

次回の定例会レポートも、どうぞお楽しみに。

墨田キャンパス:墨田サテライトキャンパスとdri | ちばだいプレス

アクセス:〒131-0044 墨田区文花1-19-1 東武亀戸線 小村井駅より徒歩5~10分